当院の根管治療の特徴

歯科用CTによる精密な診断

成功率の高い根管治療を行うためには、根管の形状や神経、血管の走行位置、顎の骨の状態、病変などを正確に把握する必要があります。従来のレントゲンでは平面的な情報しか確認できませんでしたが、歯科用CTを用いることで立体的にあらゆる角度から口腔内を確認できるようになり、精密な診断が行えるようになりました。安全で精度の高い根管治療を行うためには、歯科用CTでの診断が必要不可欠です。

成功率の高い根管治療を行うためには、根管の形状や神経、血管の走行位置、顎の骨の状態、病変などを正確に把握する必要があります。従来のレントゲンでは平面的な情報しか確認できませんでしたが、歯科用CTを用いることで立体的にあらゆる角度から口腔内を確認できるようになり、精密な診断が行えるようになりました。安全で精度の高い根管治療を行うためには、歯科用CTでの診断が必要不可欠です。

「抜歯」と診断された方もご相談ください

他院で抜歯が必要だと言われた方や、抜歯しか選択肢がないと言われた方でも、当院では抜歯を回避し、歯を残す治療ができる可能性があります。歯科医院によって使用している設備や治療法、治療方針は異なります。「抜歯が必要と言われたが、できれば歯を残したい」「他の治療方法がないか確認したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。当院では、お一人おひとりの状態を正確に把握し、患者さんのご希望に合わせた適切な治療方法をご提案いたします。

他院で抜歯が必要だと言われた方や、抜歯しか選択肢がないと言われた方でも、当院では抜歯を回避し、歯を残す治療ができる可能性があります。歯科医院によって使用している設備や治療法、治療方針は異なります。「抜歯が必要と言われたが、できれば歯を残したい」「他の治療方法がないか確認したい」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。当院では、お一人おひとりの状態を正確に把握し、患者さんのご希望に合わせた適切な治療方法をご提案いたします。

なぜ根管治療をするのか?

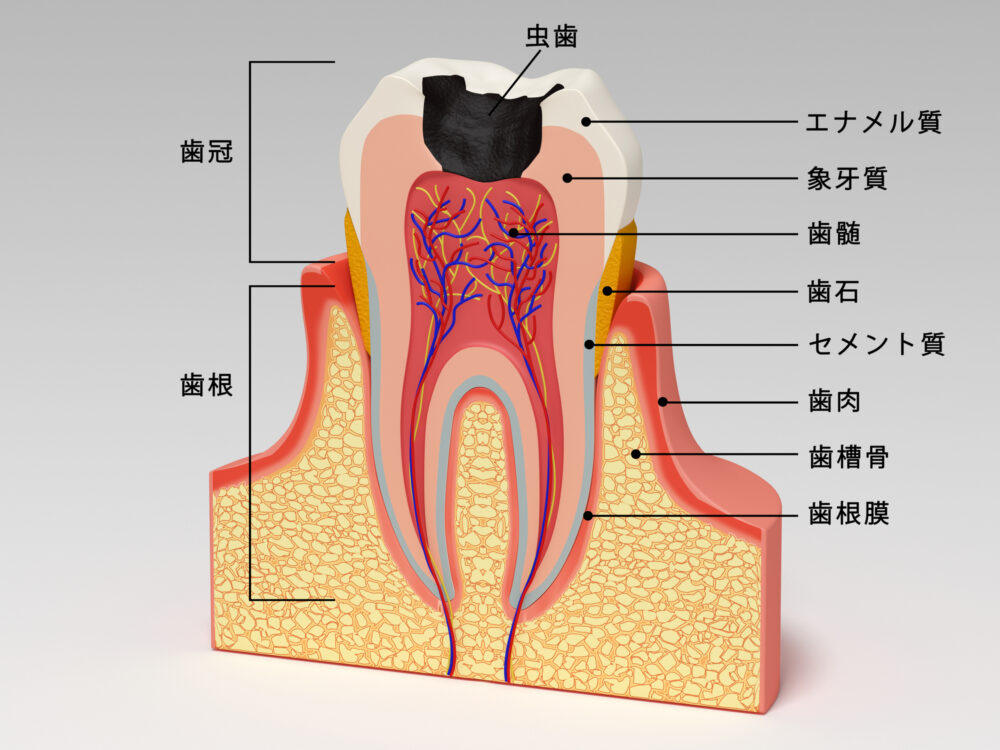

歯は表面がエナメル質、その内側に象牙質、さらにその内側には神経や血管が通る歯髄でできています。

歯は表面がエナメル質、その内側に象牙質、さらにその内側には神経や血管が通る歯髄でできています。

根管治療とは、進行したむし歯や歯周病、外傷などによって歯髄に感染が生じてしまった際に、根管内をきれいに洗浄し、薬剤で無菌化することで歯を保存する治療法です。

歯髄の細菌感染を放置してしまうと、激しい痛みが生じるだけでなく、抜歯が必要になる可能性があります。

歯を抜いてしまうと、隣接する歯が傾いて歯並びが乱れたり、かみ合わせのバランスが悪くなり頭痛や顎関節症などを引き起こしたり、顎の骨が痩せたり、咀嚼機能が低下し消化器官に負担をかけたり、全身にさまざまな影響を及ぼします。

当院では、マイクロスコープを使用した精密根管治療を行い、細かな部分まで視野を拡大して治療を行っています。抜歯が必要とされた歯も、根管治療により保存できる可能性がありますので、まずはご相談にいらしてください。

根管治療が必要な症状

むし歯が進行し強い痛みがある

むし歯が進行し、感染が神経のある歯髄にまで達すると、強い痛みや腫れが生じます。感染が起きている神経を取り除く「抜髄」を行い、根管内を洗浄し無菌化する根管治療を行い、痛みを取り除きます。

歯の神経が壊死している

進行したむし歯や転倒、事故などによる強い衝撃で、歯の神経が壊死してしまうことがあります。壊死した神経を放置していると、歯根の先にまで感染が達し、根の先に膿が溜まったり、噛んだときに痛みが生じたりします。根管治療で壊死した神経を取り除き、根管内をきれいに消毒し、痛みを取り除きます。

歯根の先に膿が溜まっている

壊死した神経をそのまま放置していた場合や、過去に根管治療を中断してしまった場合、過去の根管治療が不完全だった場合などに細菌感染によって歯根の先に膿の袋ができます。これを歯根嚢胞といいますが、歯根嚢胞は症状が出ないまま進行することが多いため、レントゲンを撮った際に見つかることがほとんどです。根管治療を行い、根管内の細菌を取り除き消毒しなくてはいけません。

歯茎に白いニキビのようなものができた

歯根の先に膿が溜まると膿の出口を作るために、歯茎に白いニキビのようなものができることがあります。根管治療を行い感染や膿を取り除くことで治します。

歯茎の腫れや激しい痛み

疲労やストレスなどで免疫力が低下した際に、歯根の先に溜まっていた膿が炎症を起こすと、歯茎の腫れや激しい痛みが出ることがあります。腫れや痛みを抑えるための応急処置を行い、炎症が落ち着いてから根管治療を行います。

根管治療の治療期間

根管治療にかかる治療期間は状態によってさまざまですが、1〜8回ほどの通院が必要になるため、1〜2ヶ月かかることが多いです。状態が悪ければもっとかかる場合もあります。

そのため痛みがなくなったからといって根管治療を途中で中断してしまう方も少なくありません。しかし根管治療は途中でやめてしまうと再び炎症を起こし再治療が必要になるだけでなく、最悪の場合抜歯しなくてはいけなくなる可能性も高めてしまいます。根管治療は中断せずに最後まで通院するようにしましょう。もしも引っ越しなどやむを得ない事情で通院が困難になる場合は早めにご相談ください。

根管治療を中断するリスク

根管治療を途中でやめてしまうと、次のようなさまざまなリスクが生じます。

感染の再発と拡大

根管治療を途中で中断すると、残った細菌が増殖し、感染が再発します。感染が進行すると、痛みや腫れが再び現れ、周辺組織や歯槽骨にまで影響を及ぼすこともあります。感染が広がるほど治療が難しくなり、抜歯のリスクが高まります。また、再感染した場合は、治療が複雑になるため、通院回数や費用が増え、負担が大きくなります。治療を早期に終わらせるためには、途中で中断せず、最後まで通院することが重要です。

抜歯リスクを高める

根管治療を中断すると、治療中の歯が脆くなり、折れたり感染が進行したりして保存が難しくなります。歯を失うと、歯並びやかみ合わせにも悪影響を与え、入れ歯やインプラントなどで補う必要が生じ、治療期間や費用も増えます。歯の健康を維持するためには、根管治療を最後まで続け、抜歯を回避することが重要です。

治療が複雑になり、さまざまな負担が増える

中断して放置していた根管治療を再開する場合、初めの治療よりも複雑な処置が増え、難易度が高くなります。感染が再び起きている場合には、根管治療のやり直しをしなくてはいけません。せっかく途中まで治療したのにまた一から始めなくてはいけないため、治療にかかる通院回数や費用も多くなってしまいます。

また治療を繰り返すほどに成功率も低くなってしまいます。

全身に悪影響を及ぼす

治療途中の歯は痛みがなくなっても細菌感染がまだ残った状態です。そのまま放置してしまうと感染が進行し、血管に細菌が入り込むおそれがあります。

そして血液によって細菌が全身に巡り、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞、認知症などさまざまな病気を引き起こすリスクを高めてしまいます。

根管治療の種類

根管治療は一般的には、抜髄・感染根管治療・再根管治療の3つの種類があります。さらに神経を残すための生活歯髄療法という治療もあります。

抜髄

むし歯が進行し、神経や血管がある歯髄にまで感染が達してしまった場合に、歯髄を取り除く治療のことを抜髄といいます。

歯髄に感染が及ぶと炎症が起き、冷たいものや熱いものがしみたり、ズキズキと痛みが生じたり、腫れたりします。抜髄で汚染された歯髄を取り除くことで、痛みや炎症を抑えることができます。

炎症を起こしている歯髄を放置してしまうと、歯髄が壊死し、腐敗していきます。

感染根管治療

感染根管治療は、むし歯や衝撃で歯の内部に感染が広がった場合に行います。歯髄(神経)や象牙質が細菌に感染し、痛みや腫れを引き起こします。進行すると膿がたまり、骨にまで影響を及ぼすこともあります。治療では、感染した歯髄や象牙質を取り除き、根管を清潔にして密封することで、歯を保存し、再感染を防ぎます。

再根管治療

過去に根管治療を受けた歯で痛みや腫れが再発したり、膿が出ることがあります。これは、根管内の汚れが残っていたり、充填剤が不完全だったり、被せ物が合っていないため細菌が再感染することが原因です。 再根管治療では、古い充填剤を取り除き、根管内を再度清掃・消毒し、新たに充填を行います。ただし、根管の形が複雑で感染源の除去が難しく、成功率が低くなることがあります。当院では、マイクロスコープを使用して根管内を直接確認し、丁寧に治療することで成功率を高めています。

生活歯髄療法

生活歯髄療法とは、歯髄をできるだけ残すための治療です。歯髄の露出を防ぎ、歯髄の保存をすることで、歯の寿命をできる限り延ばします。

根管治療の流れ

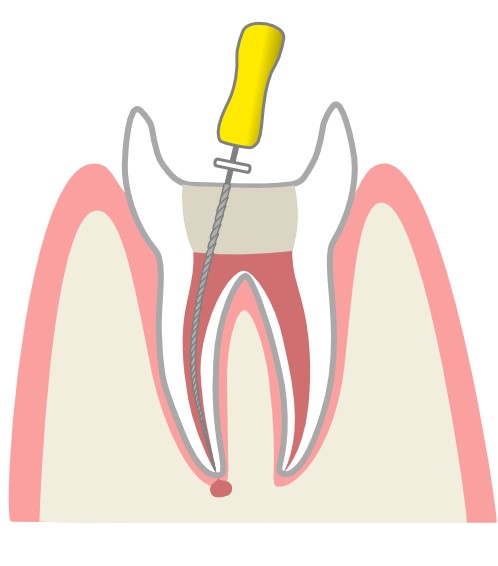

1感染歯髄の除去

まず麻酔をかけ、痛みを感じなくしてから、歯に小さな穴を開け、歯髄(神経や血管を含む部分)を露出させます。次に、むし歯で損傷した歯質を削り、ファイルやリーマーという専用器具を使って、感染した歯髄を取り除きます。根管内を細部まで正確に確認しながら進めます。

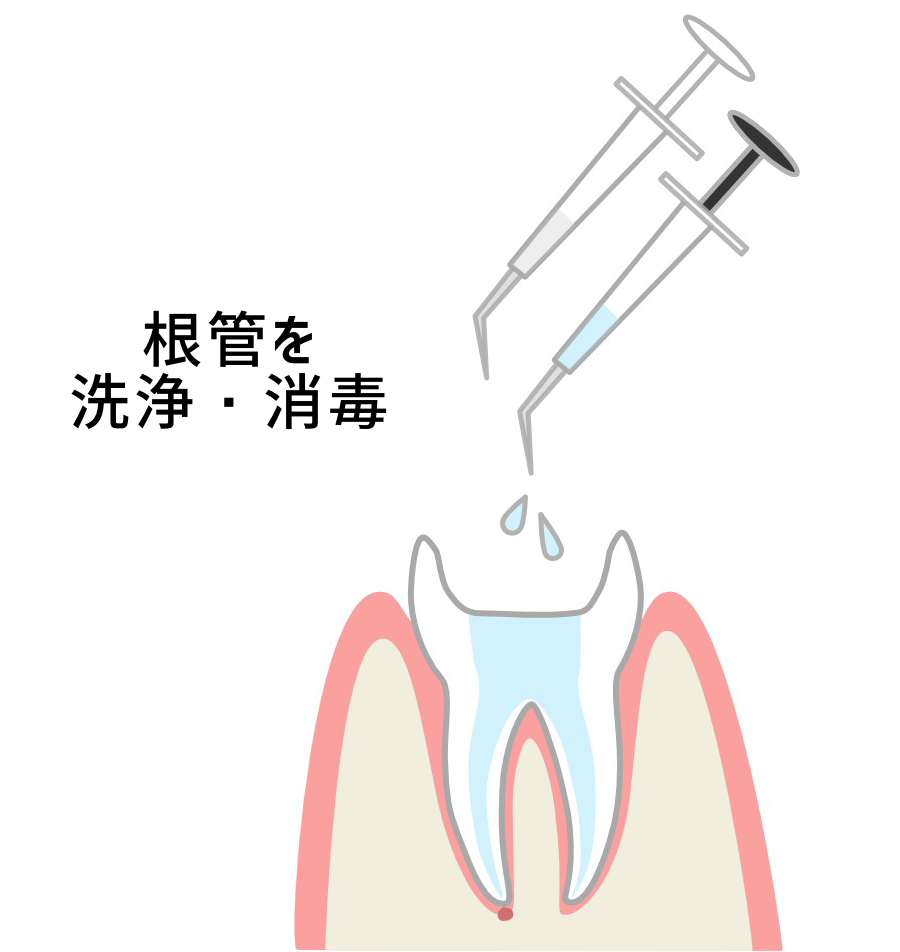

2根管の洗浄と消毒

薬剤を使って根管内を洗浄し、消毒します。根管内に専用の薬剤を入れた状態で仮蓋をして、1週間ほど経過を待ちます。この作業を約1週間おきに繰り返し、根管内の細菌を徹底的に減らします。途中痛みなどが生じた場合には原因を追究し、適切な処置を行います。

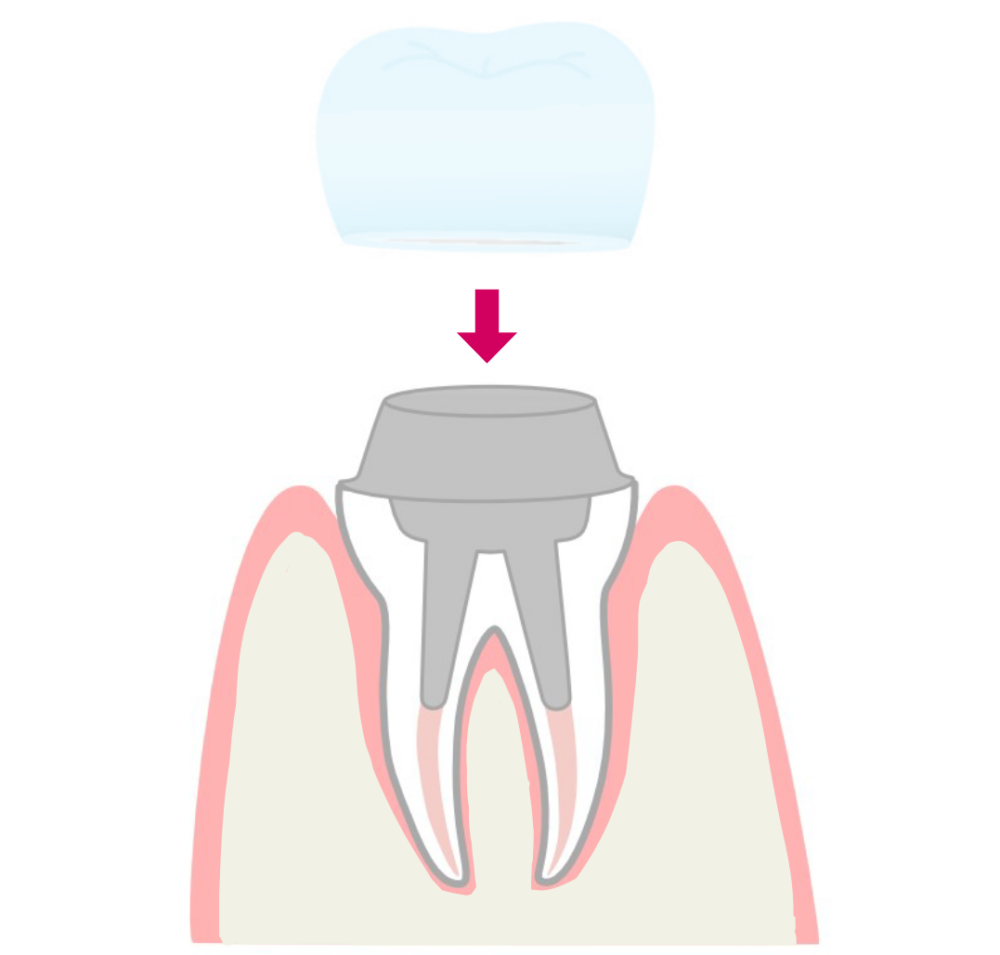

3根管の充填と封鎖

根管内が完全に清潔になったのを確認したら、生体に安全なシーリング剤で根管を充填し、再感染を防ぎます。これにより、再度細菌が侵入するのを防ぎ、治療を完了させます。

その後、歯の土台を作り、最終的にかぶせ物を装着して治療は完了です。

根管治療後の痛みについて

根管治療後に痛みが出ることがあります。初めての治療では神経を除去するため、麻酔が切れた後に軽い痛みを感じることがありますが、この痛みは通常強くなく、痛み止めで治まります。また、治療中の歯を噛んだり押したりすると、歯を支える歯根膜に炎症が生じ、痛みが感じられることがあります。この痛みも心配する必要はなく、できるだけ歯に負担をかけないように過ごしてください。

根管治療後に痛みが出ることがあります。初めての治療では神経を除去するため、麻酔が切れた後に軽い痛みを感じることがありますが、この痛みは通常強くなく、痛み止めで治まります。また、治療中の歯を噛んだり押したりすると、歯を支える歯根膜に炎症が生じ、痛みが感じられることがあります。この痛みも心配する必要はなく、できるだけ歯に負担をかけないように過ごしてください。

ただし、治療後に激しい痛みが続く場合は、すぐにご連絡ください。根管治療中に細菌が刺激され、免疫力が弱まって炎症が強くなることがあります。その場合、適切な対応(抗生物質の使用など)を行うことが重要なので、無理せず早めにご相談いただくことをおすすめします。